あるがままに [m u s i c]

スティーヴ・マッテオ 「長く曲がりくねった道」

● Two Of Us

屋上ライヴの翌日(1969. 1. 31)にアップル・スタジオでレコーディングされたPaulのアクースティック・ナンバー。「私たち2人」 とはJohnとPaulではなく、日曜日にドライヴに出て家路に着くPaulとリンダ(Linda Eastman)のことである。「On Our Way Home」という当初のタイトルからも自由気儘なドライヴを愉しむ恋人同士の姿が想い浮かぶ。PaulとJohnのヴォーカル、アクースティック・ギター、Georgeのギター、Ringoのドラムス。Aメロのツイン・ヴォーカルやギターの掛け合いも軽妙で、1弦と3弦の7フレットを押さえて弾くPaul(左チャンネル)とカッター・ファミリー風のJohn(右チャンネル)のイントロの息も合っている。Johnの下ネタの台詞で始まり口笛で終わる構成も牧歌的なイメージを喚起させる。スティーヴ・マッテオは「紙切れを追いかけて」(chasing paper)という歌詞は〈Carry That Weight〉の「変な紙切れ」(funny paper)と同じく、アップルの実務運営に言及しているのかもしれないと書いている。

■ Dig A Pony

アップル本社の屋上で敢行された「ルーフトップ・コンサート」で録音された曲の1つで、当初のコンセプト通りオーヴァ・ダビングは一切されていない。ライヴ当日のロンドンは気温2℃という真冬の寒さだったが、Johnのヴォーカルと演奏は冷たい北風に負けず力強い。Johnのヴォーカル、ギター、Paulのベース、バッキング・ヴォーカル、Georgeのギター、Ringoのドラムスに加え、ゲスト参加したビリー・プレストン(Billy Preston)がエレクトリック・ピアノを弾いている。ヘヴィなギター・リフによる3拍子曲である。「celebrate」「penetrate」「radiate」「imitate」「indicate」「syndicate」‥‥とAメロで韻を踏む単語が並ぶ歌詞は言葉遊びに近い。後年のインタヴュー(Play Boy 1980)の中で、Johnは「ゴミの1つ」と厳しい自己評価を下した。

■ Across The Universe

1968年、インド滞在中に書かれたJohnの美しい曲。元々はシングル用に録音されていたが採用されず、お蔵入りになっていた。瞑想〜夢幻的な曲調に反して、サビには「何者にも僕の世界は変えられない」(Nothing's gonna change my world)という確乎たるメッセージが込められている(コーラスの「Jai Guru De Va Om」は「我らが導師に栄光あれ」という意味)。Johnのヴォーカル、ギター、Paulのピアノ、Georgeのタンブーラ、マラカス、Ringoのドラムス。Johnも好評価の自作曲だったが、サウンド面では試行錯誤が繰り返された。フィル・スペクターはテープ・スピードを落としてキーを1音下げ(D♭)、オーケストラ(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ハープ、トランペット、トロンボーン)や女声コーラスをオーヴァ・ダビングしている。世界野生動物保護基金(WWF)のチャリティ・アルバム《No One's Gonna Change Our World》(1969)に収録されたヴァージョンにはイントロ前とエンディングに鳥の囀りと羽撃きのSEが入っている。

◆ I Me Mine

ファブ・フォーが最後にレコーディングした新曲。映画『Let It Be』の中にJohn とヨーコ(Yoko Ono)がリハーサル中の曲に合わせてワルツを踊るシーンがあることから、1970年1月3日に正式録音された。Georgeのヴォーカル、ギター、Paulのベース、オルガン、エレピ、Ringoのドラムス、GeorgeとPaulのコーラス。非公式に脱退宣言をして、デンマークで休暇中だったJohnは不参加。〈Things We Said Today〉のようにサビでマイナーからメジャ(Am→A)へ転調するだけでなく、リズムも3拍子から8ビートへと激しく変化する。自分たちだけのことしか考えていないPaulとJohnへの痛烈な批判とも受け取れる歌詞だが、Georgeは「人間のエゴイズム問題について歌った」と述懐している。ジョージ・マーティン(George Martin)のプロデュースした1分35秒のオリジナル曲をフィル・スペクターがブラス(トランペット、トロンボーン)とストリングス(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ハープ、ギター)をオーヴァ・ダビングし、テープ編集で2分25秒に引き延ばした。

■ Dig It

「ゲット・バック」プロジェクトのジャムセッションから生まれた曲のためか、従来のレノン&マッカートニー名義ではなく4人の連名クレジットになっている。12分半にも及ぶ即興演奏の中から「Like a Rolling Stone ~ FBI、CIA、BBC、B.B. King、Doris Day、Matt Busby(マンUの名監督)」という固有名詞を連呼する部分(50秒)だけを抽出したのはフィル・スペクターで、最後に加えられた「ジョージ・ウッドの〈Can You Dig It?〉」でした。次に演奏する曲は〈Hark, the Angels Come〉です」というJohnの裏声MCが次の〈Let It Be〉への前振り(前奏曲)のように聴こえなくもない。John、Paul、Georgeのヴォーカル、ギター、Paulのピアノ、Ringoのドラムスに、ビリー・プレストンのハモンド・オルガン。Johnはフェンダーの6弦ベースをギターのようにコード弾きしている。

● Let It Be

映画ではPaulの尊大な髭面顔ばかり映っているような印象だったピアノ曲。ある夜、夢の中に出て来た亡母メアリ(Mary McCartney)が囁いた言葉「なすがままに任せれば大丈夫」(It will be all right, just let it be)からインスピレーションを得て作曲したという。Paulのヴォーカル、ベース、ピアノ、マラカス、Georgeのギター、Ringoのドラムス、PaulとGeorge、リンダ・マッカートニーのコーラス、ビリー・プレストンのオルガン。意外なことにJohnの演奏は含まれていない。アルバム・コンセプトに反して最初からオーヴァ・ダビングされていたが、1970年1月4日、シングル盤の作成時にジョージ・マーティンによって、Johnの6弦ベースとコーラスが差し替えられ、オーケストラ(チェロ、トランペット、トロンボーン、テナー・サックス)も重ねられた。シングルとアルバム・ヴァージョンの大きな違いはGeorgeのリード・ギターにある。前者がレズリー・スピーカーに通したテレキャスター、後者はディストーションの効いたレスポールのファズ・ギターである。

☆ Maggie Mae

「ゲット・バック」セッションでは新曲だけでなく、数多くの愛唱歌や初期ライヴ・レパートリーが演奏された。英リヴァプールで古くから歌われて来たトラディショナル・ソングもその中の1つで、JohnとPaulはスキッフル・バンド、ザ・ヴァイパーズ(The Vipers)の歌で慣れ親しんでいたという(2人はリヴァプール訛で歌っている)。ファブ・フォーのアルバムに収録された最後のカヴァ曲だが、アレンジした4人の名前が記載されている。JohnとPaulのヴォーカル、ギター、Georgeのギター、Ringoのドラムス。〈Two Of Us〉のレコーディングの合間に即興で演奏した小曲(38秒)は〈Dig It〉と同じく、アルバムの中では間奏曲としての意味合いが強い。アナログ盤(LP)ではA面の最後に収録されているので、次の曲には繋がらないけれど。

● I've Got A Feeling

アップル本社の屋上で行なわれた「ループトップ・コンサート」でのライヴ演奏。〈A Day In The Life〉〈Baby, You're A Rich Man〉などと同じく、PaulとJohnの2つの曲を合体させた文字通りの「共作」である。Paulの〈I've Got A Feeling〉にJohnの〈Everybody Had A Hard Year〉を連結したとも言えるが、同じコード進行(A→D)にすることで、後半2人が異なったメロディと歌詞で同時にデュエットする対位法を可能にしている(共作なのに別々の道を歩むというアンビヴァレントな感じ?)。Paulのヴォーカル、ベース、Johnのヴォーカル、ギター、Georgeのギター、Ringoのドラムス、ビリー・プレストンのエレクトリック・ピアノ。中間部のギターの弾き方(チョーキング奏法)をPaulがGeorgeにダメ出しする映画のシーンには険悪なムードが漂っていた。このようなメンバー間の軋轢が障碍となっているのか、映画『Lei It Be』は1980年代に始めに1度ヴィデオ化されただけで、未だにソフト化(DVD、Blu-ray)されていない。

■ One After 909

Johnがクオリーメン時代(1957)に作曲したロックンロール・ナンバー。ファブ・フォーの初期ライヴ・レパートリーだったというだけあって、屋上ライヴとは思えない手慣れた、完璧な演奏である。Johnのヴォーカル、ギター、Paulのヴォーカル、ベース、Georgeのギター、Ringoのドラムス、ビリー・プレストンのエレクトリック・ピアノ。Aメロは2人のツイン・ヴォーカルで始まり、サビでジョンのソロとなる。タイトルは「909号の次の列車」という意味。恋人の乗った列車に飛び乗ろうと急ぐけれど、列車番号を間違えていたというオチの歌詞内容。〈Revolution 9〉〈#9 Dream〉という曲もあるように、Johnのとって「9」は特別な意味を持つ数字である。1963年3月のセッションでレコーディングされたものの、お蔵入りになっていた曲が日の目を見たのも69年だった。演奏後にJohnがアドリブで〈Danny Boy〉を口ずさんでいる。

● The Long And Winding Road

Paul入魂のバラードは「ホワイト・アルバム」セッション(1968)で演奏され、デモ・テープも作られていた。Paulのヴォーカル、ピアノ、Johnのベース、Georgeのギター、Ringoのドラムス、ビリー・プレストンのエレクトリック・ピアノというシンプルな編成だったが、1970年4月にフィル・スペクターが総勢50名に及ぶオーケストラ(ヴァイオリン、ヴィオラ 、チェロ、ハープ、ギター、トランペット、トロンボーン、女声コーラス)をオーヴァ・ダビングしたことでPaulを激怒させたという。フィル・スペクターの招聘はJohnのソロ・シングル〈Instant Karma!〉をプロデュースした手腕が買われたからで、事前に知らされていなかった。分厚いエコーと大仰なオーケストレーションの「ウォール・オヴ・サウンド」にはPaulならずとも辟易しないでもない(この曲を聴くと、ファブ・フォーも60年代も終わってしまったなぁという感傷的な気分になってしまう)。スティーヴ・マッテオによると、タイトルの「Road」は《16マイルにわたる海岸沿いを劇的なまでに曲がりくねりながら、ポールの自邸があるキャンベルタウンへとつながってゆくB842号線を指している》という。

◆ For You Blue

Georgeがブルーズ形式(12小節)で書いた曲。元々は「For You Blues」というタイトルで、「ジョージのブルーズ」と呼ばれていた。Georgeのヴォーカル、ギター、Johnのスチール・ギター、Paulのピアノ、Ringoのドラムス。ヘフナーのラップ・スチールとハンマーと弦の間に紙を挿んだピアノの音色がユニークで、ブルーズなのに陽気な雰囲気を醸し出している。トゥイッケナム・フィルム・スタジオのセッション中の口論で一時バンドから離脱していたGeorgeも上機嫌。間奏でJohnに「Walk, walk cat walk. Go, Johnny Go!」と声をかけ、「エルモア・ジェイムズが弾いているんじゃないぜ、ベイビー」(Elmore James got nothin' on this, baby.)というジョークまで飛ばしている。米国でリリースされたシングル〈The Long And Winding Road〉のB面に収録された。

● Get Back

英国で19枚目のシングルとしてリリース(1969. 4. 11)されたネコでも知っている大ヒット曲だが、アルバム・ヴァージョンは屋上ライヴで録音されたものである。「ゲット・バック」 プロジェクトの象徴的な曲で、何度も繰り返される「帰れ」(Get back)という呼びかけは当時社会問題化していた移民労働者排斥運動の「言葉」を反語的に使ったという。Paulのヴォーカル、ベース、Johnのギター、コーラス、Georgeのギター、Ringoのドラムス、ビリー・プレストンのエレクトリック・ピアノ。特筆すべきはGeorgeに代わって、Johnがリード・ギターを弾いていること。ピアノとギターというサウンドやアレンジの違いはあるけれど、「〈Lady Madonna〉の改良版」というJohnの発言も腑に落ちる。ファブ・フォーの「ラスト・ライヴ」と「ラスト・アルバム」は「オーディションには合格したかしら」(I hope we've passed the audition.)というJohnのジョークで終わるのだ。

*

- ■ John Lennon ● Paul McCartney ◆ George Harrison ☆(Trad.)

white album 1 / 2 / magical mystery tour / sgt. pepper's lonely hearts club band / abbey road / revolver / yellow submarine / rubber soul / a hard day's night / help! / let it be / sknynx / 538

- Artist: The Beatles

- Label: EMI UK

- 発売日: 2009/09/09

- Media: Audio CD

- Songs: Two Of Us / Dig A Pony / Across The Universe / I Me Mine / Dig It / Let It Be / Maggie Mae / I've Got A Feeling / One After 909 / The Long And Winding Road / For You Blue / Get Back

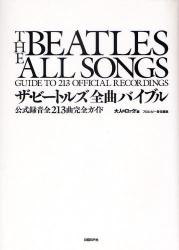

ザ・ビートルズ全曲バイブル ── 公式録音全213曲完全ガイド

- 編者: 大人のロック!

- 出版社:日経BP社

- 発売日: 2009/12/07

- メディア:ハードカヴァ

- 目次:英米公式全作品の系譜 / 公式録音全213曲徹底ガイド(2トラックレコーディング時代〜ライヴ演奏スタイルでの録音/ 4トラックレコーディング時代 1〜アレンジの幅が広がりサウンドに深み / 4トラックレコーディング時代 2〜バンドの枠を超えた録音の始まり / 4トラックレコーディング時代 3 〜ロックを芸術の域に高める/ 8トラックレコーディング時代へ〜サウンドと作品の多様化 / 8トラックレコーディング時代〜原点回帰...

- 著者:スティーヴ・マッテオ(Steve Matteo)/ 石崎 一樹(訳)

- 出版社:水声社

- 発売日:2013/03/31

- メディア:単行本(ソフトカバー)

- 目次:悲しい歌でもすてきになるさ / 誰にとっても厳しいとき / ぼくたちは家路をたどる / 長く曲がりくねった道 / カム・バック / 吹く風を感じて / 参考文献 / ザ・ビートルズ ディスコグラフィ / 解説(石崎一樹)/ 訳者あとがき

2014-10-26 00:10

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0